身を守る戦術

蝶の幼虫はいわゆるアオムシとかイモムシと呼ばれるものが多く、とても弱いものに見えます。彼らは成虫の様に飛んで逃げたりすることができないので、鳥などにとっては恰好のえじきです。

そんな幼虫たちも、それなりに天敵たちに食べられない工夫をしています。

■隠れる

<植物に似せる>

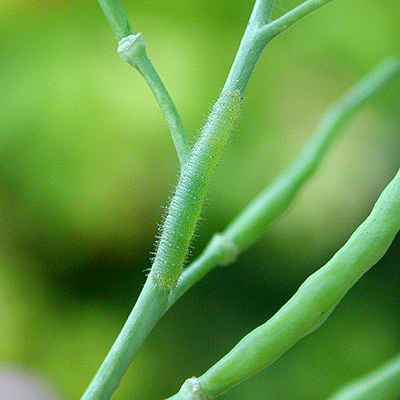

▲マスタードの茎に隠れているモンシロチョウの幼虫

アオムシ型の幼虫で見られる、もっとも多いタイプです。体の色や質感を食べている植物に似せて、敵から発見されにくくします。

<鳥の糞に似せる>

▲鳥の糞に似ているヒメタスキアゲハの幼虫

アゲハチョウの幼虫の多くは、鳥の糞の様な模様をして、鳥などから見つからないようにしています。この様な幼虫は葉の表面にいることが多いです。

<植物の中に隠れる>

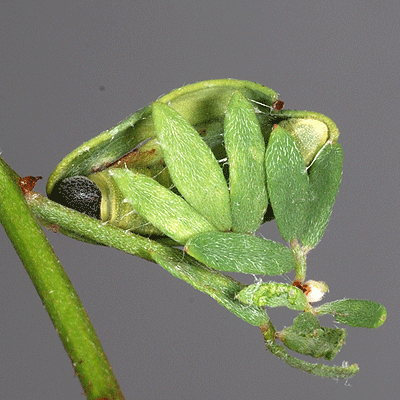

▲リュウゼツランの葉の中に潜り込もうとしているカリフォルニアオオセセリの幼虫(葉を切ったところ)

いっそのこと食べている植物の中に入ってしまえば、外から幼虫を見つけることはさらに難しくなります。セセリチョウの仲間やシジミチョウの仲間に見られます。

<見つからないように工夫する>

北米のトラフタイマイEurytides marcellusは、幼虫が葉を食べた後、その食跡が残っている葉を切り落と習性をもつものがいます。これは、葉についている食跡をたよりに鳥が幼虫を探すことがあるため、鳥に見つからないようにする工夫だと考えられています。

<巣を作る>

セセリチョウやタテハチョウ、シジミチョウなどで見られる行動で、葉を紡ぎ合わせて巣をつくり、その中に隠れます。

■化学物質を使う

<いやな液を身につける>

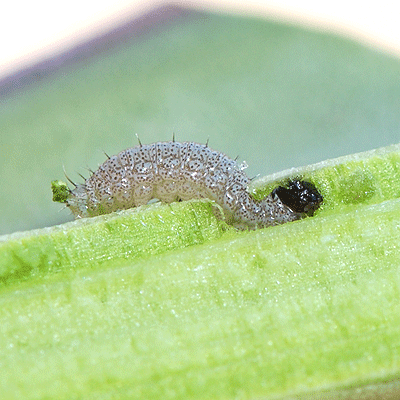

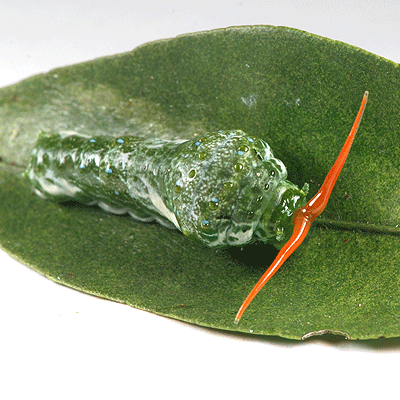

▲ハイイロツマキチョウの幼虫をアップで見たところ。毛の先にマヨレンがついている。

モンシロチョウなどの幼虫をよく見ると、毛の先に水滴のようなものがついています。これはマヨレン(Mayolenes)という成分でできている液で、その効果は詳しくは分かっていませんが、アリがこれに触れると、その後しばらくその液がついたところを掃除するところが観察されています。

<いやなにおいを出す>

▲匂角を出すナガサキアゲハの幼虫

これはアゲハチョウの仲間でよく見られますが、幼虫を触ると臭角(しゅうかく)という独特のにおいを出す角を首の後ろから出します。天敵を驚かすのと、いやなにおいを出して「まずいですよ」と相手を威嚇します。アゲハチョウ以外でsもヒョウモンチョウの仲間では、首の下側からにおいを出す器官を出すことが知られています。

<甘い蜜を出す>

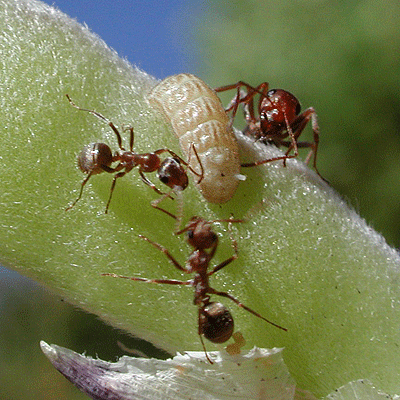

▲お尻のほうから甘い蜜を出す器官を出している、ヤジリシジミの幼虫

シジミチョウやシジミタテハの仲間は、幼虫の後ろに甘い蜜を出す器官があります。この液はアリの大好物で、沢山のアリが幼虫の周りに集まってきます。このおいしい蜜を出す幼虫を襲おうとするものは、たとえ人間でもアリは噛みついたりして追い払おうとします。この様にして幼虫はアリに身を守ってもらいます。

<体内に毒を持つ>

一部の蝶の幼虫は、毒を持つ植物を食べることがあります。そのほとんどは体の中に取り込まれたときに無毒化されますが、マダラチョウの仲間の幼虫などは、この毒を逆に体に蓄えたりします。そのため、その幼虫を食べた鳥などはしばらくして吐いたりしてしまい、二度と同じ幼虫を食べようとしなくなります。この様に毒をもった幼虫は天敵にそれを知らせるように派手な色をしています。この様な色や模様を警戒色(けいかいしょく)といいます。

■怖がらせる

<とげをもつ>

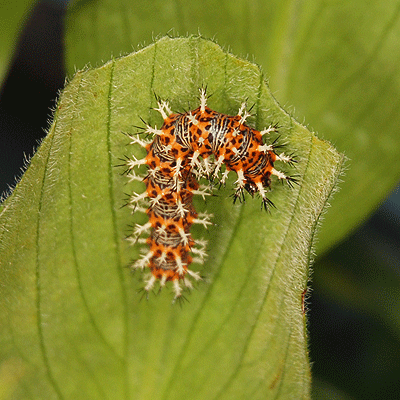

▲痛そうなルリタテハの幼虫(実際は無毒)

いわゆるケムシと呼ばれるタイプの幼虫です。体に棘をたくさん持つことで、食べにくくしています。蝶ではいませんが、蛾の一部ではこの棘にさらに毒をもつことがあります。

<攻撃する>

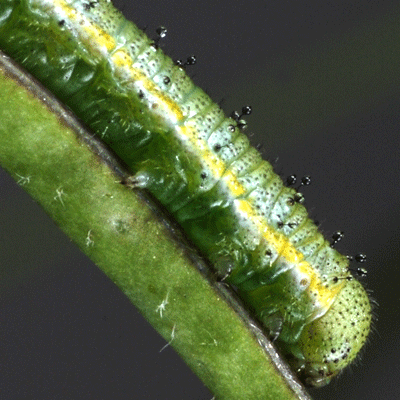

▲触ると噛みつこうとするカリフォルニアイチモンジの幼虫

タテハチョウの幼虫など頭に角を持つ幼虫がいます。幼虫を触ると、これらの角を使って攻撃をしようとします。シロチョウの幼虫の中には、上半身をたたきつけたりする種類もいます。また、タテハチョウやセセリチョウなど噛みついてくる幼虫などもいます。

<目玉模様を使う>

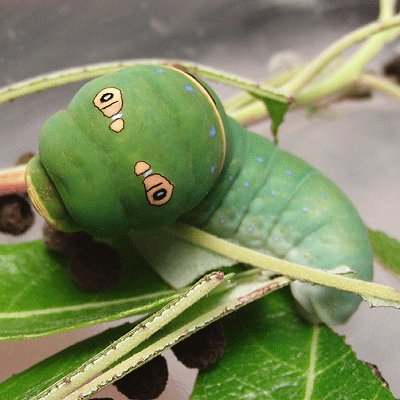

▲触ると胸を膨らませて、目玉模様を大きく見せつけるトラフアゲハの幼虫

アゲハチョウの仲間の中には、触ると胸のところにある目玉模様を膨らませて、相手を脅かそうとする幼虫がいます。

ここに紹介した方法以外でも幼虫たちはさまざまな方法で身を守っています。皆さんもぜひ幼虫を見つけたら、どのような行動をするのかじっくり観察してみましょう。